Elisabeth Gruber, Gabriele Schichta:

Objekte stehen nicht isoliert für sich, sondern sie stehen in Beziehung zu Menschen und zu anderen Objekten. Diese scheinbar triviale Aussage birgt in nuce die ganze Komplexität dessen, was wir als materielle Kultur begreifen und weist gleichzeitig auf die Herausforderungen wie auch auf die Faszinosa hin, mit denen sich Forscher_innen im Feld der Material Culture Studies konfrontiert sehen. Menschen treten auf schier unendlich viele Arten in Beziehung zu Objekten, und dieselbe Vielfalt an möglichen Beziehungen ist auch zwischen Objekten möglich. Die Verbindungen zwischen Objekten sind potenziell dynamisch zu denken und unterliegen wiederum einer Vielzahl an Faktoren, die sie beeinflussen. Stets aber ist davon auszugehen, dass die Beziehungen, die ein Objekt eingeht, auf es zurückwirken – dass also ein Objekt nicht per se ‚bedeutet‘, sondern dass sich seine Bedeutung aus seinen jeweiligen Verbindungen mit anderen Objekten und Personen zum Zeitpunkt x und am Ort y ergibt. Für die Erforschung der materiellen Kultur erscheint es daher sinnvoll und notwendig, das Augenmerk in besonderem Maße auf diese Verknüpfungen – die ‚Object Links‘ – zu legen. Dies bedeutet jedoch auch, Objekte nicht rein als passive Gegenstände zu begreifen, die ausschließlich von menschlichen Akteuren bewegt, benutzt, (an)geordnet, und immer wieder neu arrangiert werden. Ohne den Dingen eine wie auch immer geartete Handlungsfähigkeit oder gar Intentionalität zu unterstellen kann dennoch davon ausgegangen werden, dass Menschen von den sie umgebenden Dingen in ihren Entscheidungen und Handlungen maßgeblich beeinflusst werden und dass Objekte ein Wirkungspotenzial besitzen, das es ihnen unter anderem ermöglicht, Beziehungen zwischen Menschen herzustellen und zu beeinflussen: ‚Objects link‘.

Das Titelbild dieser Ausgabe nimmt ebenfalls Bezug auf Object Links. Es handelt sich dabei um den Ausschnitt aus einem Tafelbild von Sebastian Taig, das einst Teil eines Flügelaltars war, welchen Taig im Jahr 1518 im Auftrag der Bruderschaft der Geschlachtwander (das sind die Feintuchweber) für die Klosterkirche der Karmeliten in Nördlingen schuf und der in der Folge als ‚Geschlachtwanderaltar‘ bezeichnet wurde. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche als Lazarett benutzt, der Altar abgebaut und seine Einzelteile in die Nördlinger Georgskirche gebracht, verkauft oder zerstört. Die vier Tafelbilder von den Außenseiten der inneren Flügel mit Szenen aus dem Marienleben sind noch erhalten und werden heute im

Stadtmuseum Nördlingen aufbewahrt. Unser Titelbild (REALonline Bild Nr.

004689) entstammt jener Tafel, welche die Heimsuchung Mariens darstellt, und zeigt Objekte, die am Gürtel der Elisabet, der Mutter Johannes‘ des Täufers, befestigt sind. Dabei werden Links auf mehreren Ebenen ins Bild gesetzt – zum Einen sind die Objekte auf sehr direkte Weise miteinander und mit der Person, die sie am Körper trägt, verbunden. An dem Gürtel der dargestellten Figur sind mittels Schlaufen vier Objekte befestigt, die jedoch ihrerseits keine Einzelgegenstände, sondern wiederum Objektgesellschaften sind. Ganz links sehen wir ein schwarzes Futteral, aus dem die Griffe zweier Objekte aus Metall hervorragen (möglicherweise handelt es sich dabei um Besteck), ein zweites schwarzes Futteral ist Großteils hinter einer braunen Gürteltasche verborgen, sodass es keinen Blick auf seinen Inhalt zulässt, ebenso wenig wie die Gürteltasche, welche mit einer Schnur zugezogen und mit einem Deckel verschlossen ist. An dem an der ganz rechten Schlaufe befestigten Schlüsselbund baumeln acht Schlüssel, die mittels Ketten zu drei Gruppen zusammengefasst sind. In ihrem Verbund haben diese Objekte bestimmte Funktionen und Bedeutungen, die sie in anderen denkbaren Verbünden nicht hätten, und die Figur, zu deren Ausstattung sie gehören, wird wiederum durch dieses Ensemble an Objekten mit charakterisiert. Die Darstellung Elisabets mit Gürteltasche und Schlüssel könnte im Kontext der von der Zunft der Geschlachtwander initiierten Altarstiftung auf ihre Stellung als städtische Hausfrau aus dem Handwerksmilieu hinweisen. Die Objektbiographie des Geschlachtwanderaltars vermag ebenfalls die Relevanz und Tragweite von Object Links zu verdeutlichen: Die Darstellung der Objekte am Gürtel wie auch die ganze Tafel der Heimsuchung erlangt eine andere Bedeutung, wenn sie im Kontext des gesamten Altars gesehen wird (wobei es eine Frage der Skalierung ist, auf welcher Ebene die Verlinkungen in der Betrachtung nachverfolgt werden und ob etwa die Links innerhalb des einzelnen Altars oder seine Bezüge zu anderen Zunftaltären in spätmittelalterlichen Reichsstädten, zu anderen Marienszenen auf Flügelaltären, zu anderen Bildern Sebastian Taigs oder ähnliches mehr in den Blick genommen wird). Ebenso wie der Altar selbst ein mehrteiliges, in sich verlinktes Objekt ist, so generiert er Verbindungen außerhalb seiner selbst – objects link: Für die Bruderschaft der Nördlinger Geschlachtwander wirkt er identitäts- und gemeinschaftsstiftend, er stellt eine Verbindung zwischen der Zunft und den Karmeliten her (die sich wiederum im Bildprogramm des Altars und in der Auswahl der dargestellten Heiligen niederschlägt), er hat als Objekt seinen Platz im sozialen Beziehungsgeflecht wie auch im baulich-architektonischen Gefüge der Stadt, und vieles mehr.

Am IMAREAL haben wir uns diese Sichtweise auf die Dinge zu Eigen gemacht und loten die Fruchtbarkeit eines konzeptionellen Ansatzes aus, der, von den Dingen ausgehend, den Verlinkungen zwischen Menschen und Objekten auf die Spur zu kommen versucht. Wir begreifen Object Links nicht als Forschungsgegenstand, Forschungsschwerpunkt oder ähnliches, sondern als methodischen Ansatz, der es uns erlaubt, disziplinenübergreifend über die Objekte ins Gespräch zu kommen: Wir sprechen daher von einer „

Forschungsperspektive“ – denn dieser Begriff beschreibt nicht dasjenige, auf das geschaut wird, sondern eine Blickrichtung, eine Art, auf Forschungsgegenstände zu schauen. Aus der Perspektive der Object Links geht es folglich nicht, beziehungsweise nicht primär darum, die Bedeutungen einzelner Objekte oder Objektgruppen zu erforschen oder gar eine Kulturgeschichte dieser Objekte zu schreiben. Das Ziel von Object Links ist, die Verbindungen zwischen den Objekten genauer in den Blick zu nehmen, sie systematisch zu beschreiben und zu kategorisieren. Eine zentrale Frage dabei ist auch, ob es überhaupt möglich ist, die beinahe unüberschaubare Vielfalt an verschiedenen Arten von Links zu bündeln und für einen gemeinsamen Ansatz nutzbar zu machen, und ob es möglich ist, in der Forschung bereits bestehende Begriffe – wie beispielsweise jenen des ‚Ensembles‘ und andere mehr – dabei aufzugreifen und mit einem Erkenntnisgewinn in die Analyse einzubringen. Unsere Überlegungen stellen einerseits die Weiterentwicklung von konkreten Fragestellungen und Zugängen dar, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben, andererseits sind aus diesen gemeinsamen Überlegungen und Diskussionen bereits Publikationen und Projekte entstanden. Eine gemeinsame Publikation aller Forscher_innen am IMAREAL, in der die Tragfähigkeit von Object Links als Konzept erprobt werden soll, ist außerdem für das Instituts-Jubiläumsjahr 2019 geplant. Nachdem bereits die ersten beiden Ausgaben von MEMO Forschungsperspektiven des IMAREAL aufgegriffen haben (Materialities und Digital Humanities) lag es nun nahe, auch den Object Links eine Ausgabe zu widmen: Die hier versammelten Beiträge nehmen alle auf unterschiedliche Weise Object Links in den Blick.

Christina Antenhofer (Salzburg) sprach mit uns über ihren ganz persönlichen Zugang zu den Objekten und erörterte deren vielfältige verbindende Funktionen, die nicht nur auf der Ebene der Quellen, etwa in der Geschenk- und Gabenkultur, greifbar werden, sondern auch in methodisch-theoretischer Hinsicht, nämlich im Sinne einer disziplinenübergreifenden Aufforderung zur Zusammenarbeit.

Heike Schlie (Krems) beschäftigt sich mit den vielfältigen Verlinkungen zwischen Schrift und Bild auf dem Klosterneuburger Goldschmiedewerk des Nikolaus von Verdun, dessen Bildsystem wie auch die Widmungsinschrift im 14. Jahrhundert einer tiefgreifenden Erweiterung und Umarbeitung unterzogen wurden. Welche neuen vielschichtigen Verknüpfungen dadurch innerhalb dieses Werkes entstanden sind und wie dabei die Reimwörter der Widmungsinschrift zu Schlüsselbegriffen für den gesamten semantischen Aufbau des Werkes werden, wird im Beitrag unter Einbeziehung der Ergebnisse einer virtuellen Rekonstruktion des Ambos dargelegt.

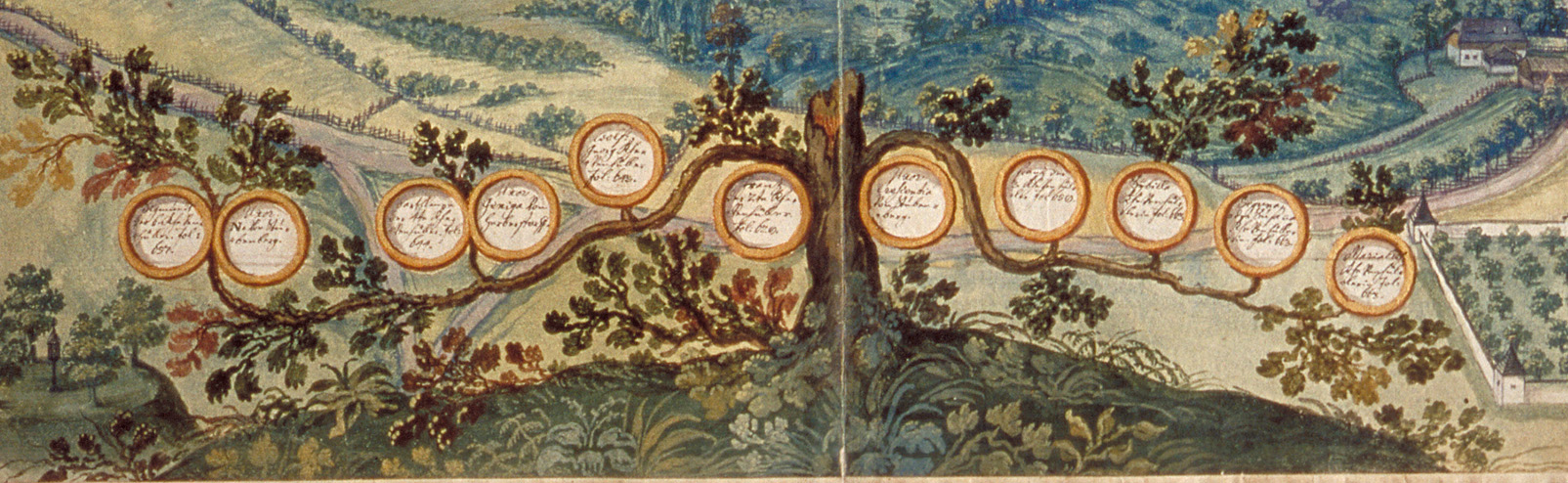

Josef Löffler (Krems/Wien) nimmt die materielle Kultur österreichischer Adelsfamilien in den Blick, die im Zuge der Gegenreformation im 17. Jahrhundert in süddeutsche Reichsstädte auswanderten. Ausgehend von dieser Konstellation untersucht er die Rolle der Objekte und der mit ihnen in Zusammenhang stehenden Praktiken für die adelige Repräsentation. Die Notwendigkeit der (Re-)Etablierung und der Abgrenzung im und zum neuen städtischen Umfeld lässt auf einen besonderen Umgang mit Objekten schließen, dem Josef Löffler am Beispiel ausgewählter adeliger Lebensbereiche wie etwa Wohnen und Mobiliar, Waffen, Bibliotheken und Kunstsammlungen nachgeht.

Das Interesse an den Dingen und der genaue Blick darauf haben uns veranlasst, die technischen Rahmenbedingungen unseres Journals zu adaptieren. Der neu implementierte Super-Zoomviewer für eingebettete hochaufgelöste Bilder kommt in der aktuellen Ausgabe erstmals im Beitrag von Heike Schlie zum Einsatz und wird für alle weiteren Bilddarstellungen je nach Bedarf zur Verfügung stehen.

Die aktuelle Ausgabe soll jedoch mit ihrer Veröffentlichung nicht als abgeschlossen gelten, denn mit dem eingangs skizzierten Beispiel aus dem Geschlachtwanderaltar tritt das enorme Potenzial eines Ansatzes zutage, der Object Links ins Zentrum des Interesses rückt und der Eingebundenheit von Objekten in die vielfältigsten Gefüge verstärkte Aufmerksamkeit schenkt. MEMO # 3 möchte daher das Gespräch in Gang bringen und Forschende aller mediävistischen Disziplinen dazu ermutigen, über Object Links nachzudenken, sich in die Diskussion einzubringen und Impulse aus ihrer eigenen Arbeit beizusteuern. In diesem Sinne versteht sich die Ausgabe MEMO # 3 als offener und dauerhafter "Call for Papers", der zur Veröffentlichung weiterer einschlägiger Arbeiten ermutigen will. Vorschläge für freie Beiträge, die inhaltlich, thematisch und methodisch an MEMO # 3 anschließen, können laufend und jederzeit an die Redaktion eingesandt werden.